こんにちは。理学療法士の黒木です。私は大学時代から運動療法と栄養療法に興味があり、現在は母校の名古屋大学で“フレイル・サルコペニア、栄養療法”について講義を行っています。今年で5年目となりますが、講義をきっかけに学び直したり、患者様のことを振り返ったりする良い機会となっています。

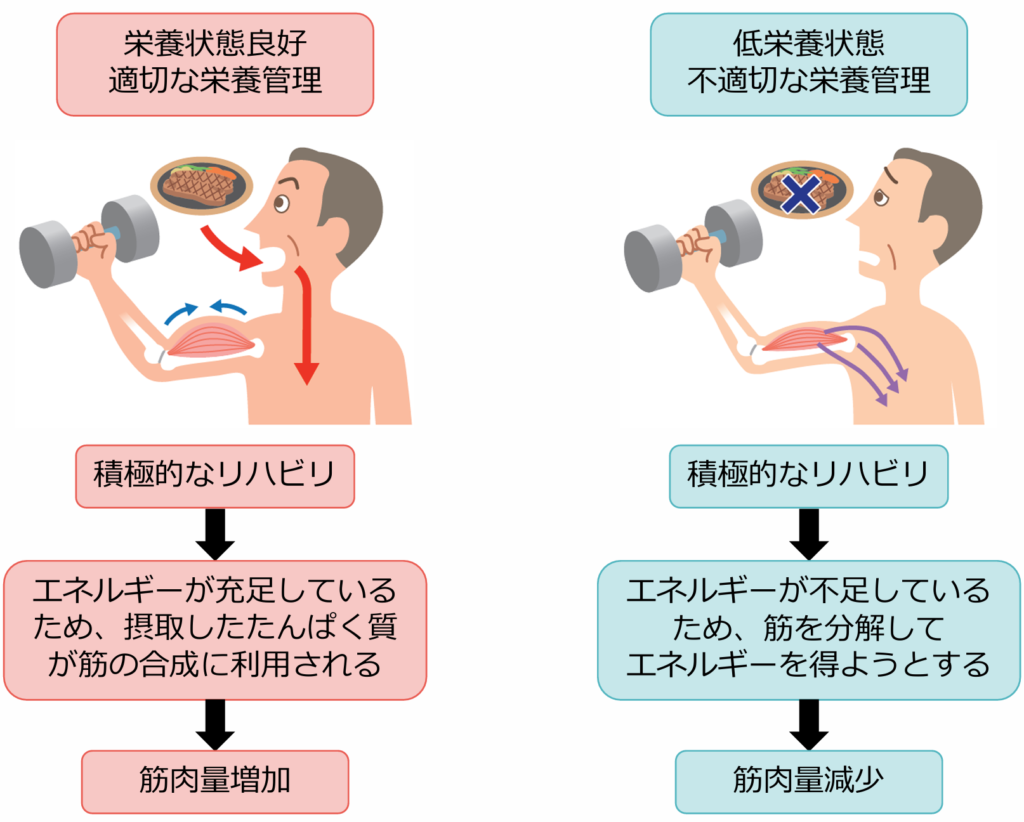

運動をすれば筋肉や体力がつくはずですが、低栄養(栄養不足)の状態で運動をするとむしろ筋肉は痩せて、体力も低下して逆効果となります。エネルギー不足で運動すると、筋肉を壊してエネルギーを生み出すためです。

そこで、東大友内科では心臓リハビリに参加する患者様全員に筋肉や運動機能などの検査に加えて、栄養評価を定期的に行っています。食事・栄養面に問題を認めた場合は、医師や看護師と連携して低栄養の原因を考察し、対策を練るようにしています。今回は、この対策により栄養状態が改善し、5か月間の心臓リハビリ通院で筋力や体力が向上した患者様の実例を紹介します。

心臓リハビリを始めたときは食事摂取量が少なく35kg(身長145cm)と低体重で、筋力は体重比25%で筋力不足でした。また、受付からリハビリ室に移動するだけで息切れを認めていました。不整脈による息切れが食事をはじめとする日常生活に影響していると考え、まず不整脈に対して薬剤調整を行いました。そして、固形物だけでは栄養を十分にとれないため、効率的に栄養摂取できる経腸栄養剤を処方し、毎日飲んでいただきました。その後、息切れは改善して徐々に通常の食事をとれるようになりました。ご家族が「最近はご飯をおかわりするんですよ」と嬉しそうに話してくださったのが印象的です。栄養状態改善の見通しがついた頃から、心臓リハビリでの運動強度を徐々に増やし、自宅での運動も指導して運動習慣をつくることを促しました。最終的に、体重は40kgに増え、筋肉量は7%増加し、筋力は体重比40%まで向上しました。現在は息切れなく来院できるようになり、よく眠れるようになったり、ご家族と外食に行ったりして「楽しい、気分が良い」など前向きな発言が増えてお元気に過ごされています。

※紹介した患者様とは別の患者様方です。許可を得て掲載。

心臓リハビリ室には運動機器がたくさんあり、運動する場と思われがちですが、運動だけでなく心臓の状態や栄養状態、生活状況など様々な面を多職種で力を合わせてみています。4月中旬には管理栄養士という心強い味方が加わり、東大友内科の心臓リハビリはさらにパワーアップする予定です!心臓病をお持ちの方は、様々なことに不安があると思います。私たちにいつでも気軽にご相談ください。岡崎や安城、豊田など西三河地方にお住いの心臓病の方々が元気に暮らせるお手伝いをさせていただければ幸いです。一緒に頑張りましょう!