診療案内

循環器内科

循環器内科は、心臓や血管に関連する症状や病気に対応しています。心臓の疾患は体の様々な部分の不調が原因となって現れるため、心臓病につながる高血圧症や糖尿病といった生活習慣病の診察や治療も行います。

循環器内科は内科疾患のなかでも、特に全身に血液を送るポンプの役割となる「心臓」、血液の通り道である「血管」の病気を専門としています。当院では、心臓や血管に影響を及ぼす動脈硬化・生活習慣病・睡眠時無呼吸症候群なども含めた総合的な診療が可能です。

心臓の病気は突然発症して命を脅かす危険な疾患が多いですが、当院では狭心症・心筋梗塞・急性心不全などの早期発見や、総合病院との密な連携により一秒でも早い処置治療につなげます。また総合病院での加療後も再発予防を請け負い、必要に応じて心臓リハビリテーション指導士による「エビデンスの高い運動療法」を行っています。

動脈硬化に伴う循環器疾患のみでなく、心臓のリズム障害である不整脈やエコノミークラス症候群といわれる肺塞栓についても専門的診療を行います。心電図異常などの健診異常もお気軽にご相談ください。また、産業医や健康スポーツ医の立場からも、就業中の注意点や運動療法へのアドバイスが可能です。

主な症状

- 「動悸」

- 動悸にふらつき・めまいが伴う場合には、不整脈により血圧低下が起こっていると考えられます。動悸に息切れ・呼吸困難を伴う場合には心不全を起こしている可能性があります。どちらも早急な受診が必要です。一方で、動悸は疲労や睡眠不足、ストレスによって起こることも少なくありません。他にも薬の副作用や脱水症状、またアルコールなど様々な原因で動悸が起こる可能性があるため、受診の際にはお薬手帳などをご持参ください。

- 「息切れ」

- 心臓が原因の息切れの場合は、早期は散歩や運動時に息苦しさを感じる「労作時呼吸苦」が主体です。悪化をしてくると着替えなどの軽い労作でも呼吸が荒くなってきます。さらに悪化すると寝ているときに症状が悪化し座ると軽減する「起坐呼吸」という特徴的な症状が出現します。また、息切れを感じるケースは心臓のみならず、肺などの呼吸器に問題がある場合にも発生するため、自分の症状が気になる方はお気軽に相談ください。

- 「胸痛」

- 狭心症や心筋梗塞の胸痛は胸が圧迫されている感覚や、冷や汗を伴う痛みが特徴的ですが、胸痛ではなく「歯が痛い」や「肩が痛い」を自覚される方も多くいます。持続する胸の痛みは我慢せずに受診をお勧めします。

- 「心電図異常」

- 健康診断や人間ドッグなどで心電図異常を指摘された場合、心臓に何らかの異常が起こっている可能性があります。その原因は様々で精査が必要です。自覚症状がなくても一度受診下さい。

循環器内科で治療・予防

内分泌・糖尿病内科

主に糖尿病や生活習慣病(高脂血症、高尿酸血症状など)、甲状腺疾患やその他のホルモン疾患など、内分泌疾患に対応しています。

内分泌・糖尿病内科で治療・予防

- 糖尿病

- 甲状腺疾患(バセドウ病・橋本病など)

- 副腎疾患

(クッシング症候群など)

泌尿器科

特に高齢者の方に多い排尿障害(おしっこが出にくいこと)や、尿失禁(おしっこが漏れる・漏れそうになる)など、トイレの悩みをはじめとした様々な疾患に対応しています。

前立腺肥大症は高齢男性の排尿障害の原因として最も多い症状ですが、最近では前立腺を縮小させる新薬や、排尿の症状をコントロールしたりすることが可能です。 また、高齢女性の方に多い尿失禁は人に相談することもできず、間違った対応がなされていることもあります。排尿障害や尿失禁の治療は近年、特に進歩しています。諦めずにぜひ受診してください。健診の尿検査異常などにも内科疾患のみでなく泌尿器科領域での精査も可能です。

糖尿病の方がなりやすい泌尿器疾患

- 膀胱炎(尿路感染症)

- 神経因性膀胱

- 勃起障害など

皮膚科

アトピー性皮膚炎などのアレルギー性皮膚疾患から、水虫などの細菌疾患、ホクロや皮膚がんなどの皮膚潰瘍、帯状疱疹などのウイルス性疾患まで、様々な疾患に対応しています。

湿疹、アトピ―性皮膚炎、水虫や感染症など皮膚から発生する症状だけでなく、全身の病気のひとつの症状として皮膚に変化が現れることがあり、全身の病気の診断や治療に皮膚科が協力することもあります。「皮膚は内臓の鏡である」と言われるほどです。

当院では日本糖尿病学会認定糖尿病専門医をはじめ、他科との積極的な連携のもと症状に応じた適切な治療を行っています。

糖尿病の方がなりやすい症状や皮膚疾患

- 皮膚のかゆみ

- 皮膚・爪の水虫

- 皮膚の感染(蜂窩織炎や壊疽)

漢方治療

西洋医学のみでは対処できない症状に、西洋医学の治療に漢方を併用するハイブリッドな治療に対応しています。保険診療に基づいた治療を行いますのでご安心ください。

漢方では病名で処方が決まるのではなく、体調が悪くなる原因とそれぞれの体の反応を考えて処方しますので、同じ症状の方が同じ処方を用いるとは限りません。漢方薬で知られる「葛根湯」は風邪の代表的処方ですが、肩こりや蕁麻疹、結膜炎などにも使うことがあるように、漢方は自覚症状や脈、舌の状態、お腹を触った感触から体全体の乱れを考えて治療を行うため、逆に一つの処方でも様々な症状に対応できるということです。当院では西洋医学に東洋医学を併用することで、お互いのメリットを活用できると思っています。体質改善などご希望の方もご相談ください。

心臓リハビリテーション

心肺運動負荷試験(CPX)によるエビデンスの高い運動処方の提供や、機械式トレーニング、レッドコード、自転車エルゴメータなど最新の機器を用いて、日本心臓リハビリテーション学会の心臓リハビリテーション指導士による専門的は指導を行っています。

心臓の病気を発症した患者様(またはこれから悪化する危険がある患者様)が、心機能を改善させて質の高い生活を送るためのプログラムです。医師と心臓専門の理学療法士の指導のもとに運動などを行って、心機能を高め、心臓の病気の再発率を低くすることを目指します。またフレイル・サルコペニアという病的な筋力低下・虚弱体質にも効果があると言われており、寝たきりを防ぐ効果も期待できます。

運動は誰でも行えますが、心臓を患ってしまった患者様が適当に運動してしまうとかえって病気を悪化させかねません。また運動は一人でも出来ますが、続かないことが多く、医療スタッフと共に行う外来型運動療法でより効果が現れるとされています。当院では安全面と運動効果の両方を担保するために心肺運動負荷試験という運動の検査を取り入れています。まずはお気軽にお尋ねください。

病院との連携

東大友内科は、チーム医療を目指し、総合内科・循環器内科・糖尿病内科・泌尿器科・心臓リハビリテーション科で連携して患者様の健康を守ります。そのなかで、入院や高度な精密検査が必要になった患者様には適切な医療機関をご紹介させて頂きます。

- 藤田医科大学岡崎医療センター(当院から約8Km)

- 安城更生病院 (当院から約7.5Km)

- 岡崎市民病院 (当院から約8Km)

- 愛知医科大学メディカルセンター(当院から約8Km)

- はるさき健診センター(当院から約7.7Km)

- 八千代病院 (当院から約6.8Km)

- 藤田医科大学病院(当院から約20Km)

- トヨタ記念病院(当院から約13Km)

- 豊田厚生病院(当院から約19Km)

- 名古屋第二赤十字病院(当院から約28Km)

- 名古屋記念病院(当院から約24Km)

- 宇野病院(当院から約3.2Km)

- 三嶋内科病院(当院から約5.3Km)

- 刈谷豊田総合病院(当院から約16.4Km)

2024年度からは藤田医科大学岡崎医療センターの非常勤務医である永原医師が東大友内科で常勤として診療を行い、少しでも患者様の不安がなくなるように連携していきます。ご希望に応じて適切な医療機関を紹介させていただきます。

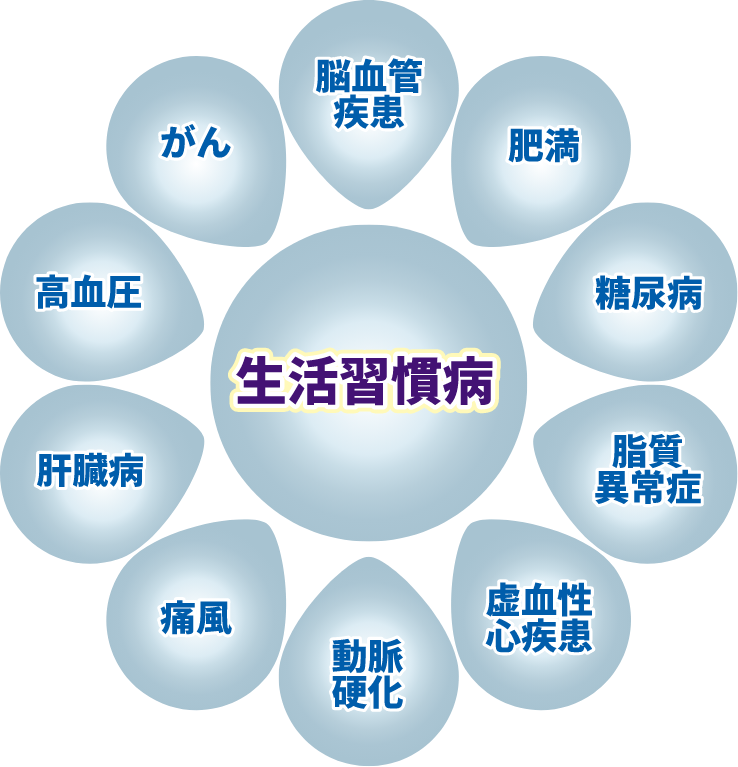

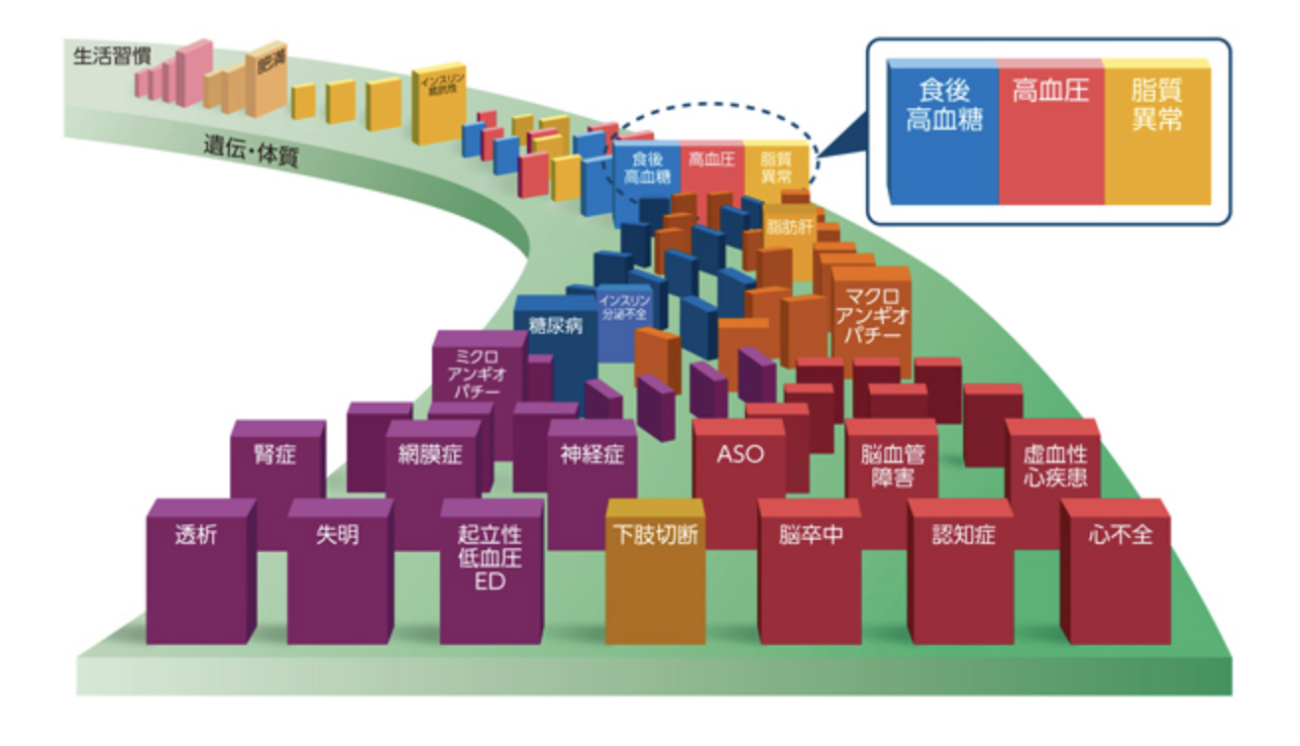

メタボリックドミノという考え方

「メタボリックシンドローム(通称メタボ)」とは、下のイメージ図のように遺伝や体質に左右されますが長年の生活習慣(運動不足、過食、不眠など)により、内臓のまわりに脂肪が過剰に蓄積した内臓脂肪型肥満となり、さらに脂質異常、高血圧、高血糖のいずれか2つ以上を有する身体の状態です。別名「内臓脂肪症候群」とも呼ばれます。

メタボリックシンドロームの状態が続きますと動脈硬化が進行し、虚血性心疾患や脳血管障害、最終的には心不全や脳卒中、腎不全などの重大な病気が引き起こされます。これが、「メタボリックドミノ」と呼ばれる病態の連鎖であり、日本人の医師、伊藤裕氏がその概念を初めて世に示しました*1。

生活習慣病から連鎖的に危険な病気が起こる「メタボリックドミノ」

生活習慣病をきちんとケアすることが大切です

メタボリックドミノのドミノ倒しを防ぐためには生活習慣病の早期発見と持続する改善が必要です。改善のためには運動や日々の食事改善が大切ですが、薬剤による手助けが必要です。

循環器内科は、生活習慣病にも大きく関わっています。日々の生活や食事の傾向などが原因となる生活習慣病は、「糖尿病」や「脂質異常症」が代表的ですが、特に循環器科に関わるのは「高血圧症」です。血圧が常に高い状態では血管が傷つきやすく、修復されても回数を重ねるごとに血管がもろくなってしまいます。いわゆる動脈硬化の状態です。動脈硬化を放置すると狭心症・心筋梗塞・不整脈・心臓弁膜症といった命を脅かす病気に繋がっていきます。加齢による動脈硬化は防げませんが、生活習慣による悪化は日々の努力で悪化を防ぐことができます。治療・予防は当院にお任せ下さい。

生活習慣病は、がんも予防できる?

生活習慣病とは、「健康的と言えない生活習慣」が関係している病気のことです。逆に言えば、生活習慣次第で発病を防ぐことができる病気という言い方もできます。また、発病した後の経過は、その後の生活習慣によって大きく左右されることが少なくありません。

「生活習慣病」は、かつて「成人病」と呼ばれていました。しかし、これらの病気は成人でも生活習慣の改善により予防が可能で、成人でなくても発症の可能性があることがわかってきたので1996年頃より呼び方が変わってきました。

以前は病気の「二次予防」、つまり、病気の早期発見や早期治療に重点が置かれ、対策が立てられていました。しかし、それに加えて、生活習慣の改善を中心にした「一次予防」、つまり、健康増進や発病予防に重点を置いた対策を推進するために、新たに導入された概念が生活習慣病と言えます。

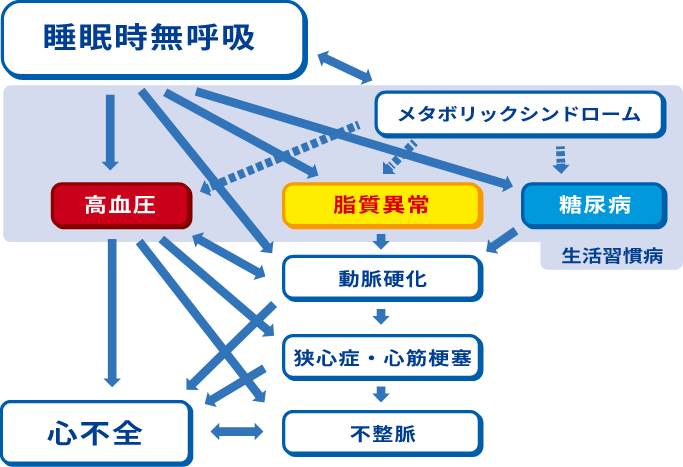

睡眠時無呼吸症候群を見逃さないように!

いびきの症状が進み、呼吸が低下したり止まる病気を睡眠時無呼吸症候群と言います。日本では習慣的にいびきをかく人は2000万人以上、睡眠時無呼吸症候群の患者数は300万人以上とも言われています。

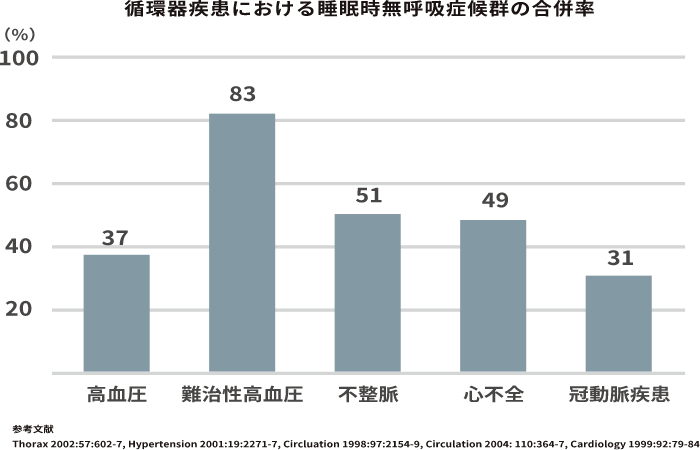

無呼吸によって血中酸素が不足してしまうため、睡眠時にしっかりと体を休ませることができなくなり、様々な病気の原因となります。

不眠は血圧上昇にも大きく関わるため、循環器疾患における無呼吸症候群の合併率は高くなります。中でも睡眠時無呼吸症候群による不眠は日常生活にもおおきな影響を及ぼします(居眠りによる事故や仕事の高率低下など)。また、慢性心不全や虚血性心疾患の方は睡眠時無呼吸症候群を高率で合併している可能性があります。当院では自院・他院と連携し、睡眠時無呼吸症候群の診断を行い、CPAPなどの人工呼吸器管理を行うことができます。在宅酸素の導入となられた方の管理も可能です。ご心配の方はお気軽に受診ください。

禁煙外来を利用して禁煙しましょう!

禁煙外来とは、タバコをやめたい人に向けた専門の外来です。日本では2006年から健康保険が適用されるようになりました。禁煙外来は、禁煙を希望する人なら誰でも受診できます(ただし健康保険を利用する場合はいくつかの条件が必要になります)。禁煙を希望する人のほとんどは、ご自身や周囲への健康被害を懸念してのことですが、喫煙はがんを始め脳卒中や動脈硬化などの循環器疾患、呼吸器疾患や歯周病など、多くの病気と関係しており、予防できる最大の死亡原因であることが分かっています。一方で長年喫煙された方は自力での禁煙は難しいため、禁煙外来の利用をおすすめします。薬剤や医療者のサポートにより、禁煙成功率を向上させることができますので、お気軽にご相談ください。

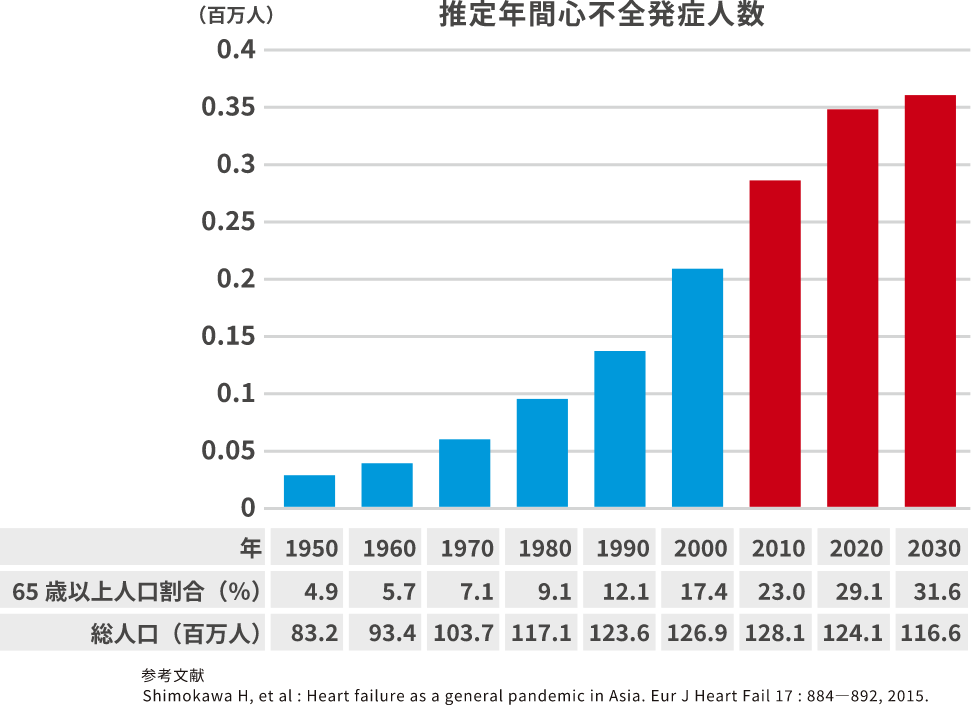

「心不全パンデミック」状態の日本

「心不全パンデミック」という言葉をご存じでしょうか。この地域に限らず現在の日本は「心不全パンデミック」の状態にあるとされており、患者数は年々増え続け、推計120万人に至るとされています。これは年間のがん患者数を上回る規模となっています。新型コロナの流行で、誰もが知るところとなった「パンデミック」という言葉ですが、本来は感染症の拡大を表す“パンデミック”という言葉をあえて使うのは『これまでにない多くの人が心不全にかかる時代が来ている』からです。

2020年以降は120万人から130万人と推定

心不全はすべての心疾患がその原因となります。具体的には心筋梗塞や狭心症、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、高血圧などです。これに高齢化が加わることで心不全が発症しやすくなります。そして多くの場合、一度心不全を発症すると、いったん症状がよくなっても再増悪を繰り返してしまう「不治の病」だということです。当院は日本循環器学会認定 循環器専門医のクリニックであり、地域の心不全患者様をサポートしていくことが一つの使命と捉えていますが、その一つの答えが「心臓リハビリテーション(以後 心臓リハビリと略)」と考えています。心臓リハビリをすることで心機能と体力の回復を促し、再入院や心不全による命に係わる事態を防ぐことが出来るとされています。

また心不全はフレイル・サルコペニアという虚弱体質に陥りやすいことも知られています。このフレイル・サルコペニアは寝たきり度や認知症などのリスクが高いことがわかっていますが、心臓リハビリはこれらの病状改善にも効果があることが期待されています。

心臓リハビリとは

以前は心疾患を発症したら「できるだけ安静に」と指導していました。しかし現在では、そうしてベッドや布団で寝たきりの生活を送っていると、次第に体中の筋肉が衰え、運動能力が低下するだけでなく、うつ病を発症してしまうケースも少なくないことがわかっています。

そのため病気が落ちついたら、すぐに身体を動かしてあげることが必要ですが、やみくもに行っても効果が薄いだけでなく、過負荷になってしまうと心疾患を逆に悪化させてしまいます。そのため適切な方法で身体を動かしてあげて、時には心臓疾患のことを理解するため学ぶことも大切です。一人一人に合わせた運動や生活指導を通して、体力回復と社会復帰、入院再発防止を目標としたプログラムが心臓リハビリです。

心臓リハビリの効果

まずは体力が回復し、楽に動けるようになります。すなわち心不全症状や狭心症の改善が期待できます。

また自律神経の働きを整えて、血管内皮機能(血管年齢に関係します)を改善することができるとされ、薬を内服するだけでは得られない効果が期待できることに加え、人によっては病気を起こしたことによる不安やうつ症状の改善が得られます。

また心不全で入院された方は、1年で35%の人が再入院してしまうことがわかっていますが、心臓リハビリで再入院を減らすことが出来ることは非常に重要です(JCARE-CARD)。フレイル(虚弱)・サルコペニア(病的な筋力低下)を防ぐことで、寝たきりを防ぐことが期待できます。

心臓リハビリを必要とする方

心臓リハビリに年齢制限はありません。次のような方は、ぜひご相談ください。

- 心臓の病気で入院や手術をしたことがある。

- 心臓の病気のせいで日常生活が不安で、また運動や旅行を楽しみたいが心配でためらっている。

- 普段より息切れがひどくなり病院で調べたが異常はないと言われ、年齢のせいと言われたが、動くと苦しいため不安である。

心臓リハビリが適応される疾患

健康保険の適用

通常は、心臓リハビリ開始から150日間は健康保険が適用されます。

例外として、医師が継続の必要があると認めた場合は150日を超えて健康保険が適用される場合もあります。

心臓リハビリの流れと運動内容

- 1:診察、適応症の確認、運動能力の測定

- お困りの症状をまずは伺います。 次に一般検査に加え各種心臓検査(心電図や 心エコー検査)や心肺機能検査(CPX)や運動能力測定をして、心臓リハビリ に参加可能かを判断します。 事前に運動心肺機能を確認しておくことで、どの 分野(心・肺・筋肉)を伸ばしていくと効率的か科学的にはっきりします。

- 2:心臓リハビリ (1回60分、 週1~3回/ 週) 資格のある理学療法士を中心にプログラム作成

-

医師の診察・体調チェック・血圧測定・準備運動・ストレッチ・レッドコード

↓

一人一人に合わせた有酸素運動や機械を用いた筋力トレーニング

↓

体調確認、整理運動、血圧測定 - 3:効果判定

- 概ね2-3か月おきに各種心臓検査、心肺機能検査や運動能力測定をして再評価 をして、プログラムの達成度や、必要なら修正を行います。